“你们用数据帮我们分析游客喜好,这法子新鲜又管用!”佛山市石湾文旅办的工作人员握着佛山大学数学学院实践团成员的手说。2025年7月1日至2日,这支“智爱同行”和“银智童航”实践团走进石湾,一边探访南风古灶、陶瓷博物馆等陶艺地标,一边用数学建模、大数据分析给非遗传承找新路子。

走古灶、逛展馆:触摸陶艺的“老底子”

实践团第一站就扎进了石湾陶瓷博物馆。讲解员指着展柜里的陶塑说:“从古代的粗陶器皿,到现在栩栩如生的人物、动物公仔,石湾陶艺的手艺传了千百年。”成员们盯着那些带着岁月痕迹的展品,看纹路、辨色彩,听着“石湾公仔”如何从实用器皿变成艺术精品,连呼吸都放轻了。在这里,他们还遇上了佛山大学物理与光电学院的“三下乡”队伍,两拨学生凑在一起交流收集的资料,你一言我一语,对陶艺的理解又深了一层。

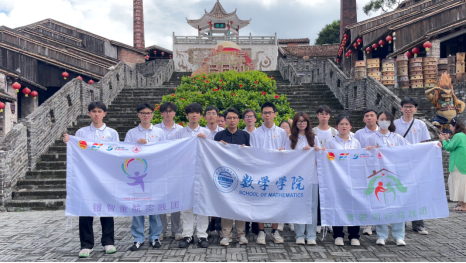

实践团成员到达石湾陶瓷博物馆

下午到南风古灶时,大家更是被震撼了——这座有五百多年历史的龙窑,至今还在烧陶。顺着台阶爬上窑顶,摸着被窑火烤得发黑的匣钵,能感受到沉甸甸的历史。“以前只在课本上见过龙窑,现在站在这儿,才懂啥叫‘匠心’。”成员小陈说。他们还在景区里采访游客,记下同“大家喜欢看什么展品”“愿意花多少钱买文创”相关的答案,笔记本很快记满了。

实践团成员到达南风古灶

艺术码头、公仔街:发现陶艺的“新活力”

7月2日上午,实践团来到8号艺术码头。刚进门,一尊近三米高的钟馗陶瓷像就吸引了所有人的目光——钟馗的面部表情狰狞又传神,衣服褶皱像真的一样,“这手艺也太绝了!”成员们忍不住感叹。往里走,陶瓷文创、陶瓷家居摆件摆满了展厅,传统陶艺和现代生活的结合,让大家看到了“老手艺”的新可能。

实践团成员参观8号艺术码头

下午逛石湾公仔街时,市井气里的艺术感更浓了。街道两旁的工作室里,师傅们正捏着陶泥,货架上的公仔、茶具琳琅满目。有游客在挑选陶瓷摆件,有孩子趴在柜台前看师傅做陶,“这里既有老味道,又有烟火气。”实践团成员说,他们边逛边记录:哪些商品卖得好?游客更喜欢动手体验还是静态观赏?这些都成了后续分析的素材。

用数据给陶艺“搭梯子”:数学专业派上大用场

“光看不够,得用我们的专业帮点忙。”团队长陈颖敏说。回到住处,成员们打开电脑,把两天收集的调研数据——游客年龄、停留时间、消费偏好、对陶艺的了解程度等,输入模型进行分析。很快,可视化图表出来了:年轻人更爱文创产品,家庭游客喜欢动手体验项目,外地游客对龙窑历史兴趣最高……

“这些数据能帮景区优化展览和活动。”辅导员陈广城老师说,“这就是‘专业+实践+地方文化’的融合,学生们用数学思维给非遗传承出点子,既练了本领,又懂了文化。”成员们也觉得收获满满:“以前觉得数学就是公式,现在发现它能帮老手艺接上数字的力,挺有意义的。”

实践团成员开展文旅调研实践

这次石湾之行,让实践团成员们明白:非遗传承不只是守着老手艺,还能用新方法让它“活”起来。就像他们说的:“年轻人的专业智慧,能让石湾陶艺的故事传得更远。”

文字:南方+记者 欧阳胜勇

通讯员 傅子聪 郑学宇

摄影:林泽锋 何彬轩 吴卓朗

中金汇融-中金汇融官网-专业配资平台-股票配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。